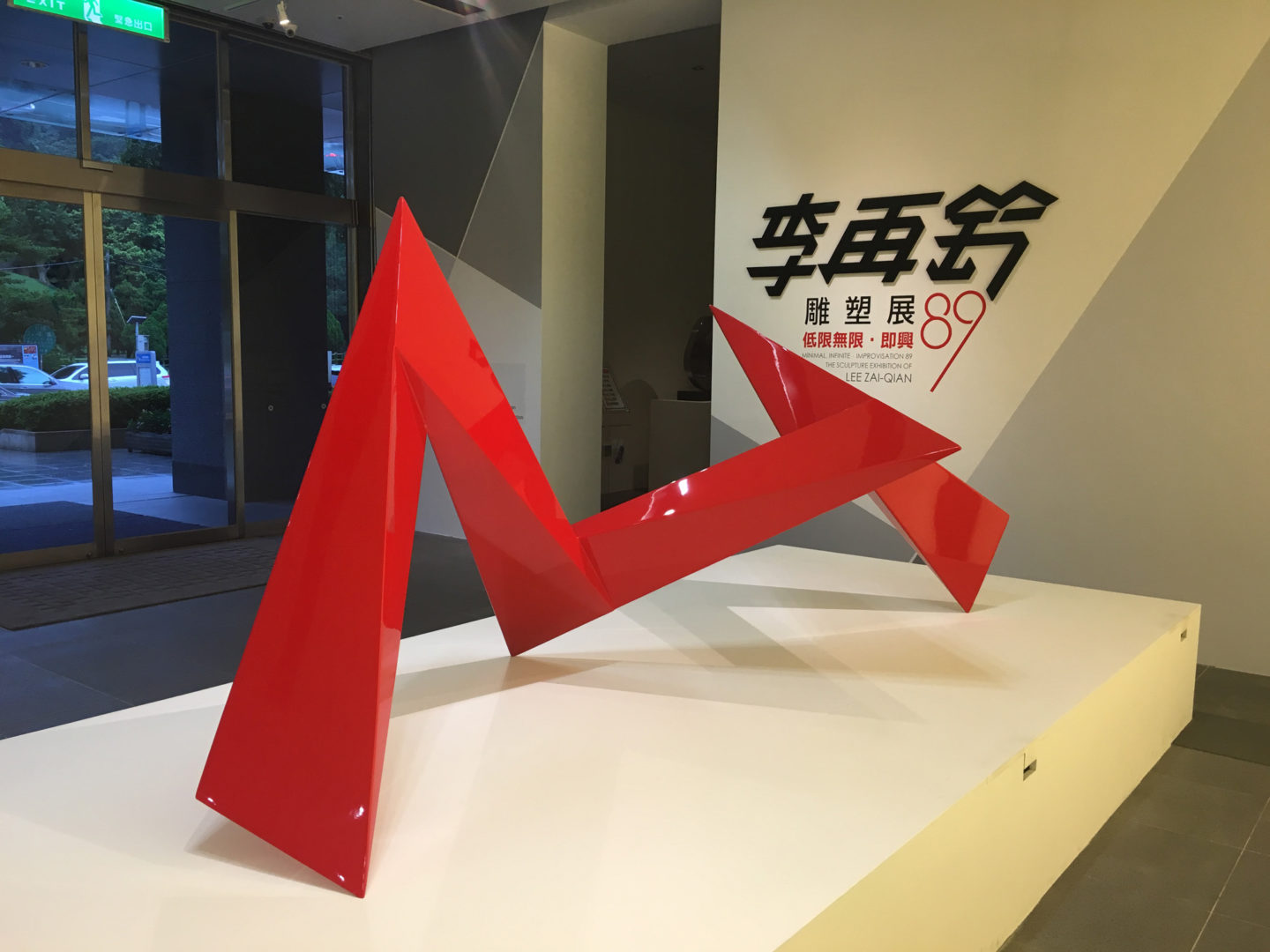

低限無限‧即興89 李再鈐雕塑展

2016/03/30-2017/03/17

李再鈐,是台灣現代雕塑家中少數堅持幾何造形的創作者。他使用的素材由石材到玻璃纖維到鋼鐵,創作模式從雕刻到塑造到焊接;從手工到機械到電子數位,從中發展出一系列的抽象作品。他的雕塑創作演繹數與形的推設,展現一種結合美學、哲學和數學的造形和三元關係,蘊含著即興與無限哲思。

具詩情與哲思的現代雕塑家

李再鈐與陳庭詩、楊英風、朱銘等雕塑家同為台灣現代雕塑的重要推手。1928年出生於福建仙遊,祖父李霞、父親李壁都是知名書畫家,但其之後的創作發展並沒有遵循傳統書畫的路線,反而選擇專研雕塑。成長時期雖陸續因戰火、學潮事件使其無法完成完整藝術學院教育,但反而因此能跳脫當時一般藝術學院主流風格的限制。

1957年進入美援機構台灣手工業推廣中心,擔任工藝設計師,開始接觸立體造型工藝品的設計,同時,也因應當時國外客戶需求,從西方現代藝術及工藝刊物中汲取新知,並廣泛由各式媒材的運用,建構出他對物體空間的概念,亦成為日後從事雕塑創作的契機。此外,也因工作多次被政府指派代表出國參加商展或博覽會的機會,遊歷日本、澳洲、美國等重要博物館與美術館,開啟其現代藝術的視野。

他的創作觀念來自造形的理想思維,認為事物的形、面、體,必有一種合乎邏輯的組合秩序,可以因循、安排,重現空間美學的內涵,經由精密的計算,宇宙萬物的美感關係能以藝術形式充分再現。

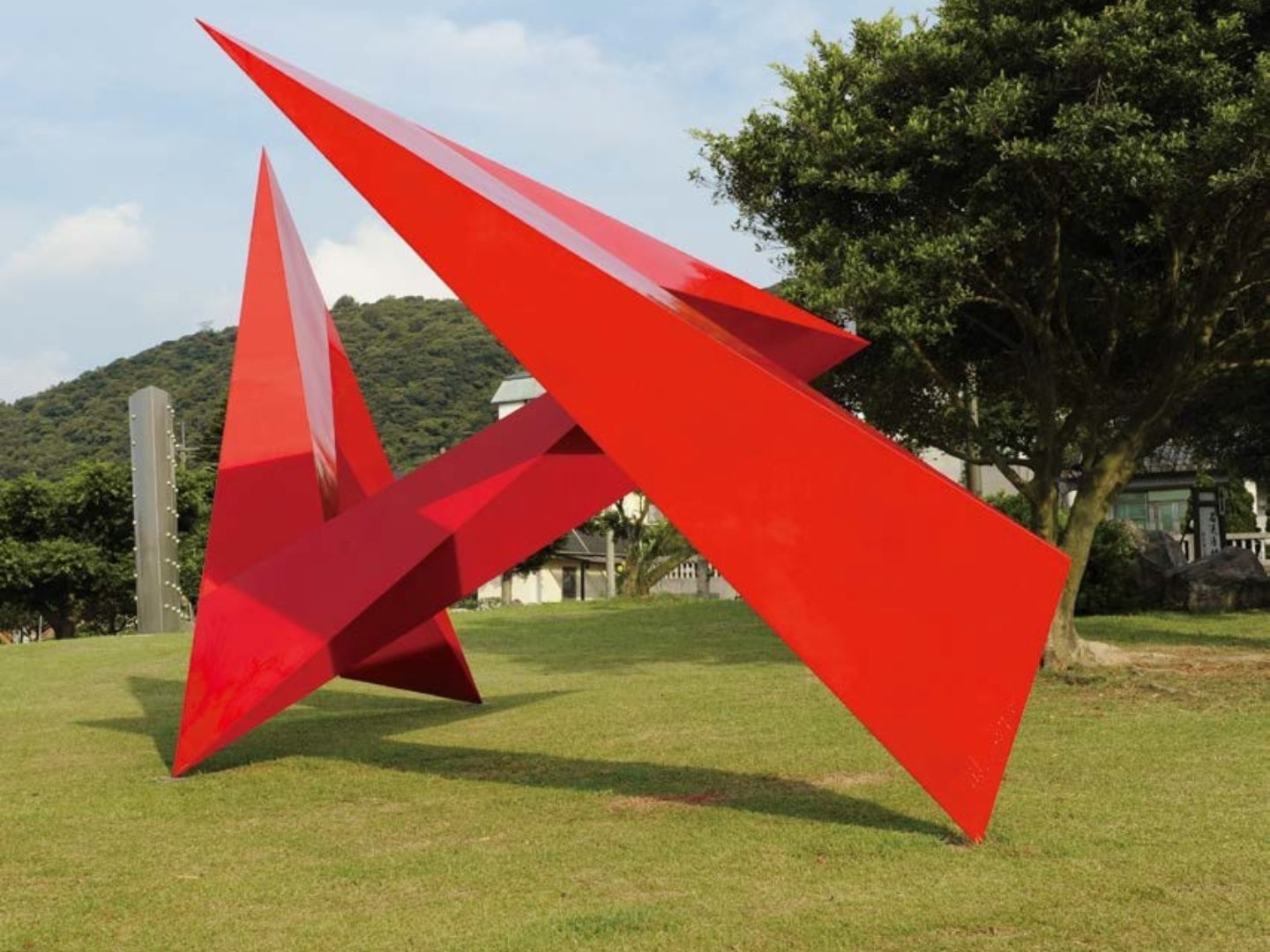

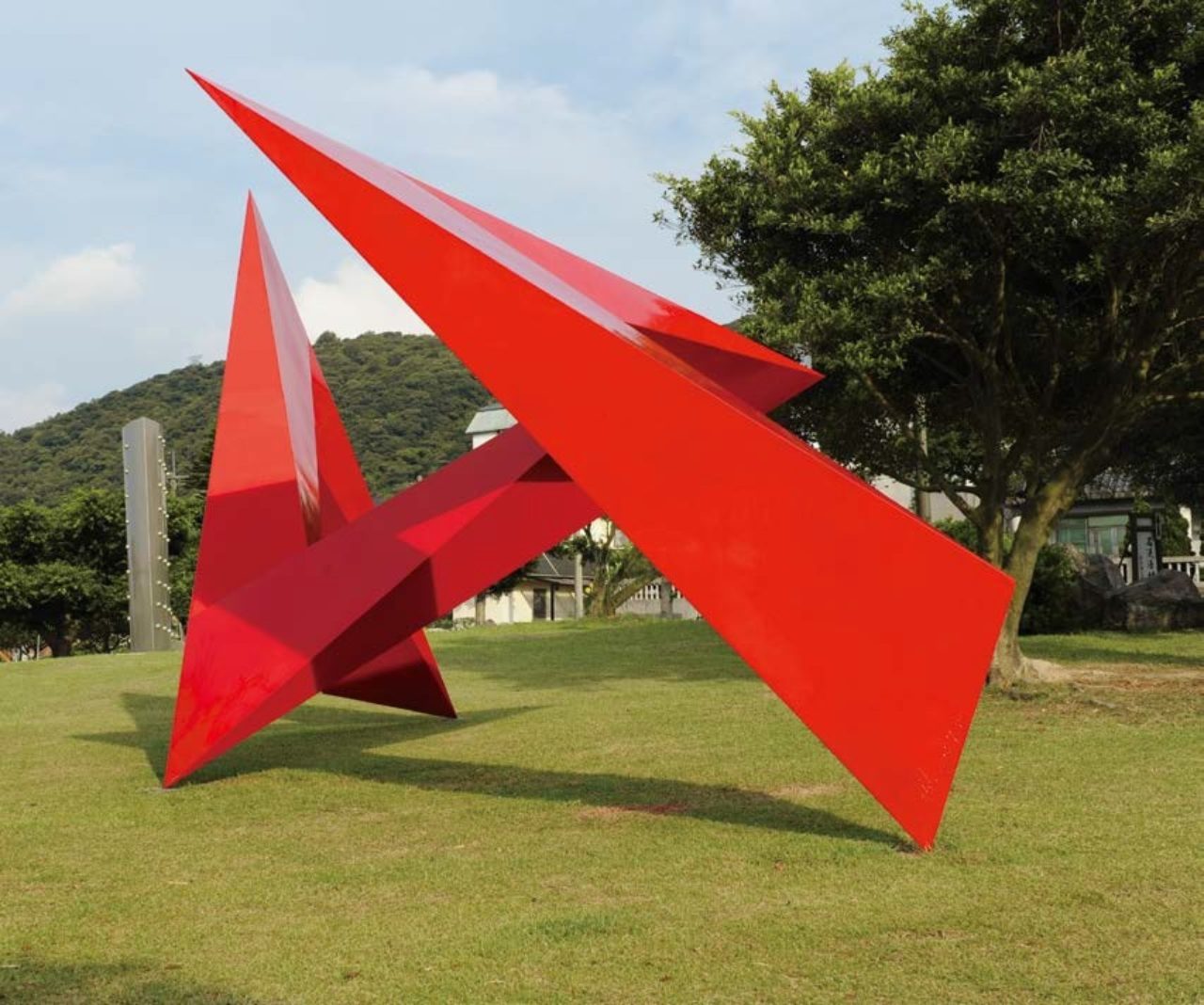

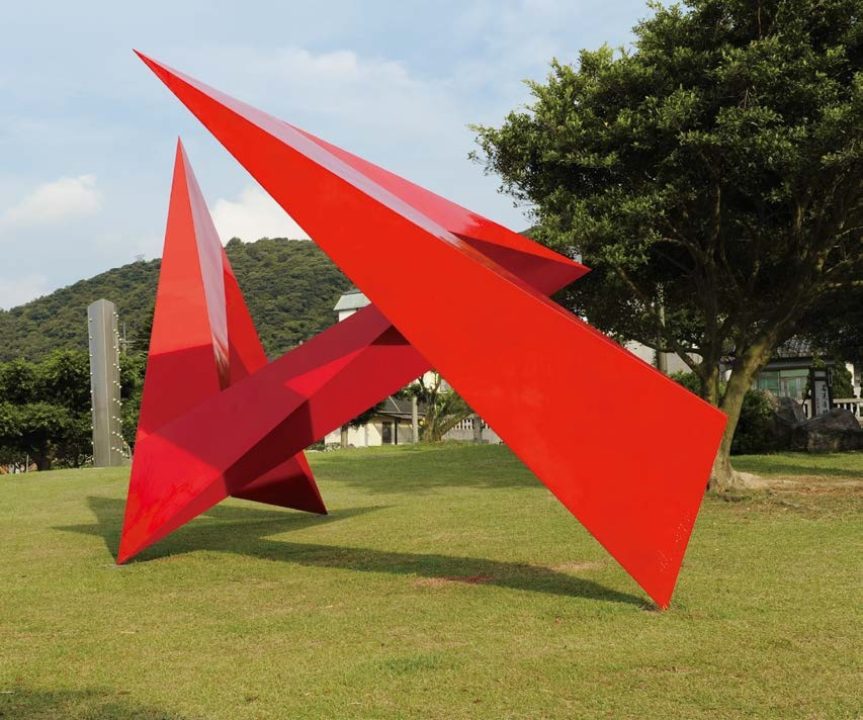

李再鈐現代雕塑的創作剛開始以砂石、金屬焊接等媒材為主,1970年代受美國低限藝術(Minimal Art:極簡的藝術)的影響,認為這與中國老莊的極簡思想近似,深受影響,也轉為他探討幾何結構造形的契機,創作風格開始明顯轉變,媒材使用更趨多元;他結合不鏽鋼、壓克力、鐵焊等進行創作,在美學、哲學與數學的三元關係中探討生命存在與造形空間的連結。透過「數」與「形」的相互運用,演繹出結合古希臘的幾何原理與嚴格的數學美學,但也流露出濃厚東方美學的形象結構;在這些結構體中,他展現了自然生命的哲理,結合幾何視覺感受中多樣的空間經驗,並以單純的色調與之呼應,作品展現精簡、純淨、規律的特質。

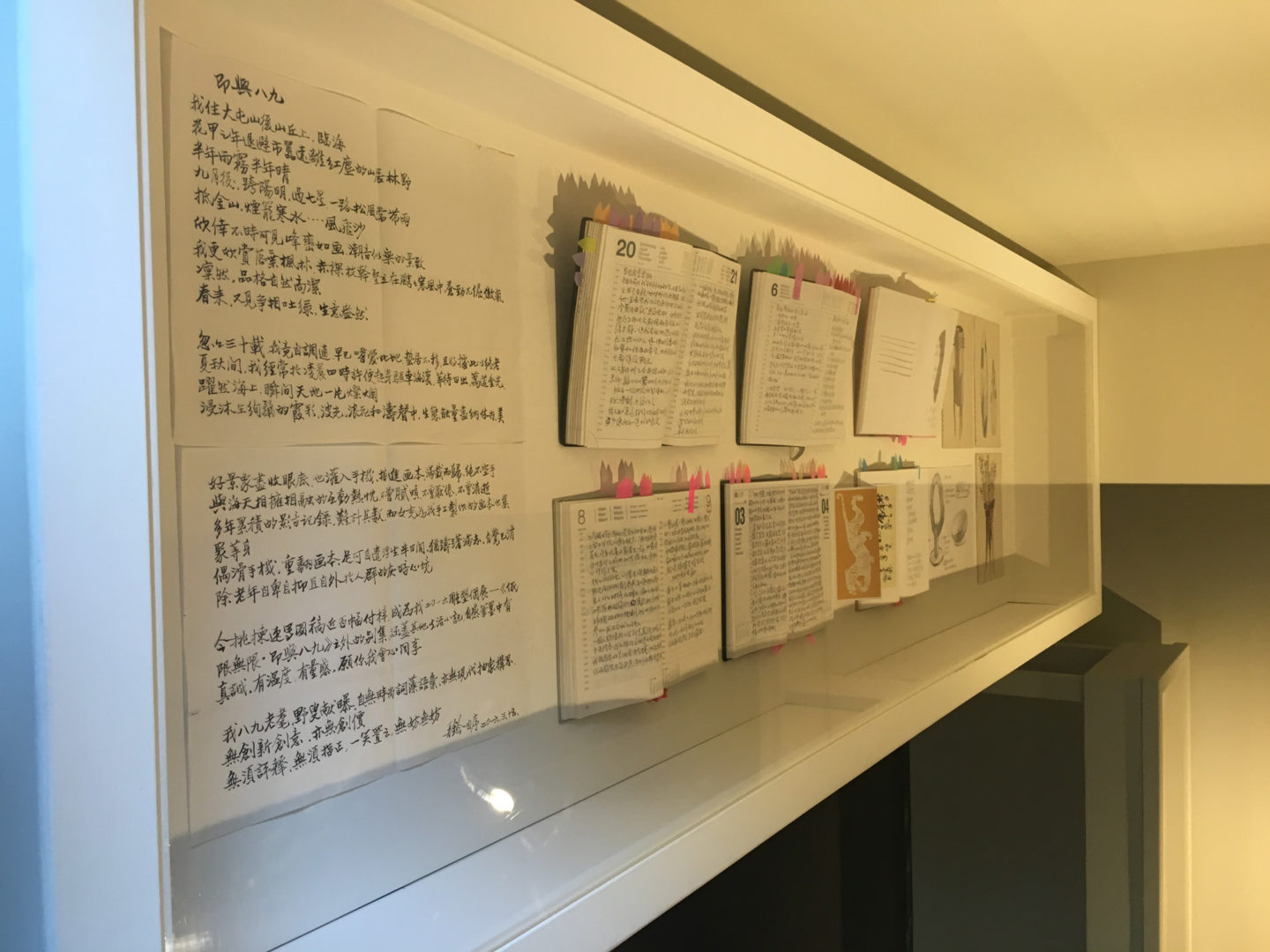

李再鈐是一位對創作和藝術研究並進的現代藝術家,對培育藝術後進總是抱持熱心亦嚴謹的態度。畢生傾力投入藝術及文學創作、著述研究和教學,這些全方位的藝術涵養讓他的生命與創作更顯恢宏,是推動台灣現代雕塑藝術的重要推手。

低線的無限 Minimal to Infinite 1983 不鏽鋼、噴漆 Stainless Steel, Painted 500 x 500 x 1000 cm (國泰寰宇大廈收藏)

好合 A Good Match 1986 不鏽鋼、局部噴漆 Stainless Steel, Partial Painted 79 x 95 x 85 cm

0 與 1 無上有 The 0&1 of the Insuperable 2006 不鏽鋼、噴漆 Stainless Steel, Painted 53 x 63 x 18 cm (國立台北藝術大學收藏)

藝術家簡介

李再鈐(1928-)生於中國福建,善用鋼材創作,作品中揉合西方極簡幾何造形與東方古典哲理。從自然中 所體悟的結構組合秩序,發展出具數理美學的意涵,富哲思的低限藝術風格。著作有《希臘雕刻》、《中國佛教雕塑》、《鐵屑塵土雕塑談》等。國立成功大學歷史 系所教授蕭瓊瑞說:「在台灣近代雕塑史上,他無疑是一位兼具學理與創作、擁有詩情與哲思的優秀現代雕塑家。」

過去展出地點

| 地點 |

|---|

| 鹽埕藝文中心 (於2022/1/1起閉館) |

| 創價美術館 景陽館 |

| 創價美術館 至善館 |

| 創價美術館 台中館 |