逆風前行—高一峰紀念展

展期:11/5-2026/3/6

逆風前行 高一峰紀念展

高一峰(1915-1972),生於山西徐溝。早年於京華美術專科學校(今中央美術學院)西洋畫科就讀,修習油畫、素描。1942年曾至綏遠任教,旅居北方的經歷更成為其日後創作的重要題材之一。多以水墨為媒材,畫風寫意、運筆蒼勁有力;塞北日常、花鳥及水牛、駿馬、臺灣鄉野人物等為其常見的創作主題。1950年移居臺灣後,先後於臺中市立中學、國立臺灣藝術專科學校美術科(今國立臺灣藝術大學)執教。作為戰後臺灣水墨畫壇的重要先行者,高一峰融合東方水墨與臺灣本地風土,開啟臺灣水墨發展新篇章。

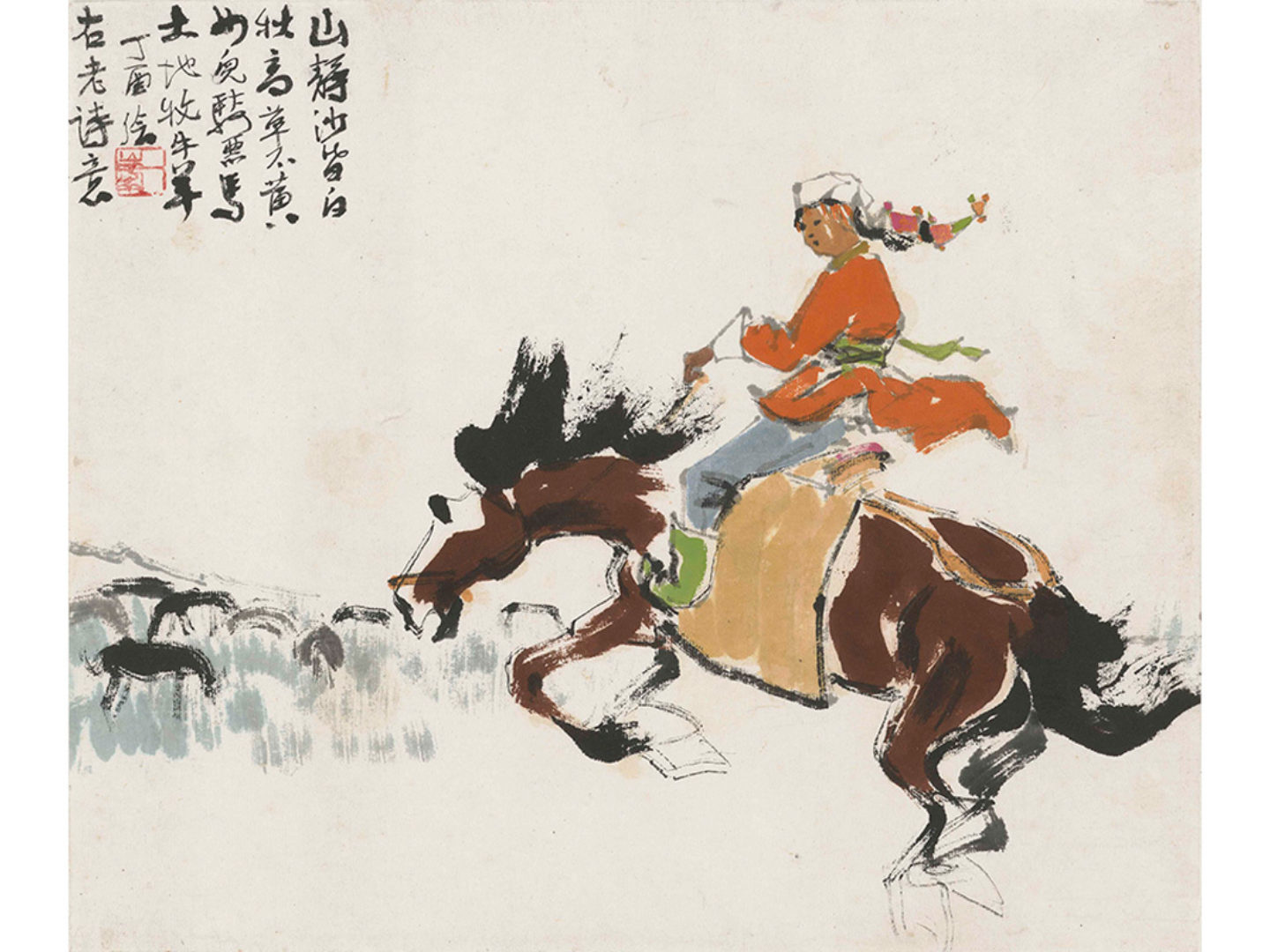

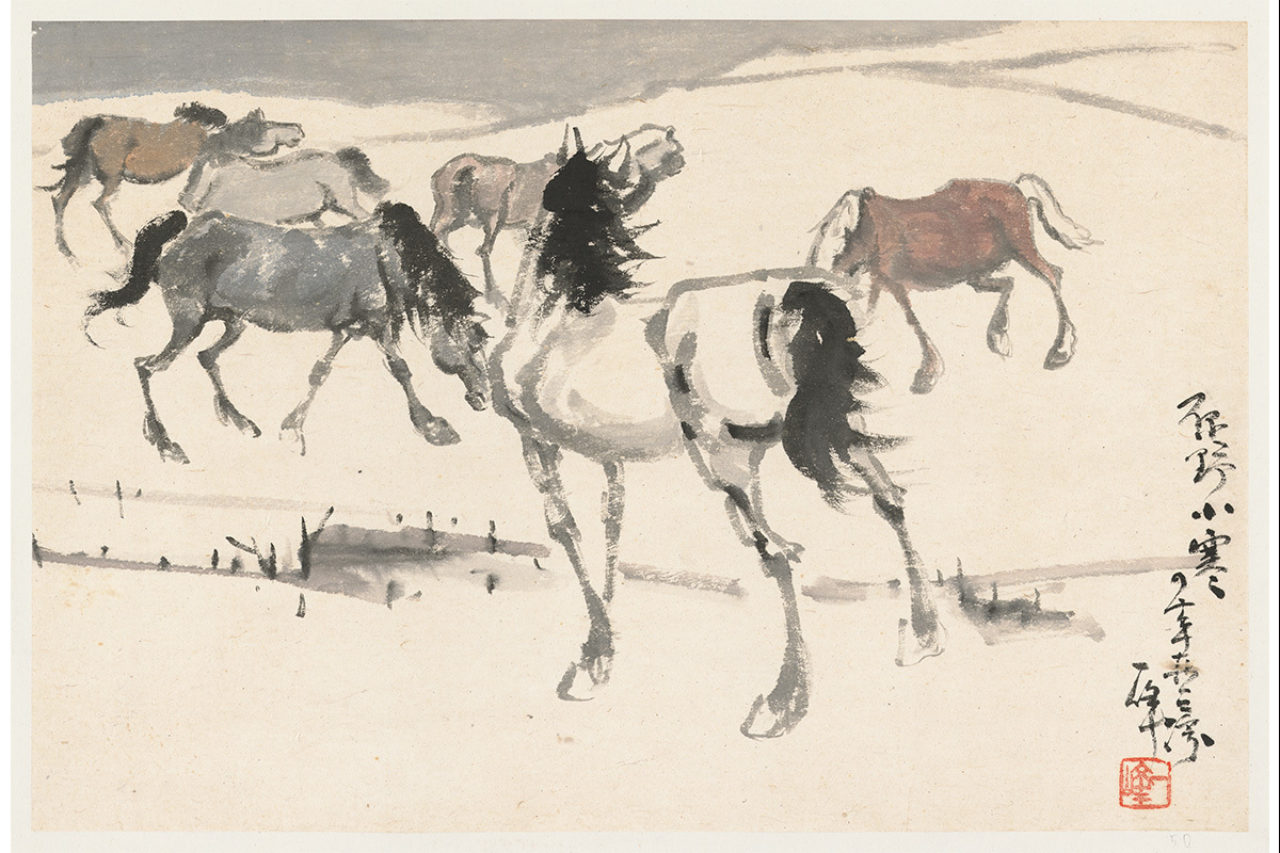

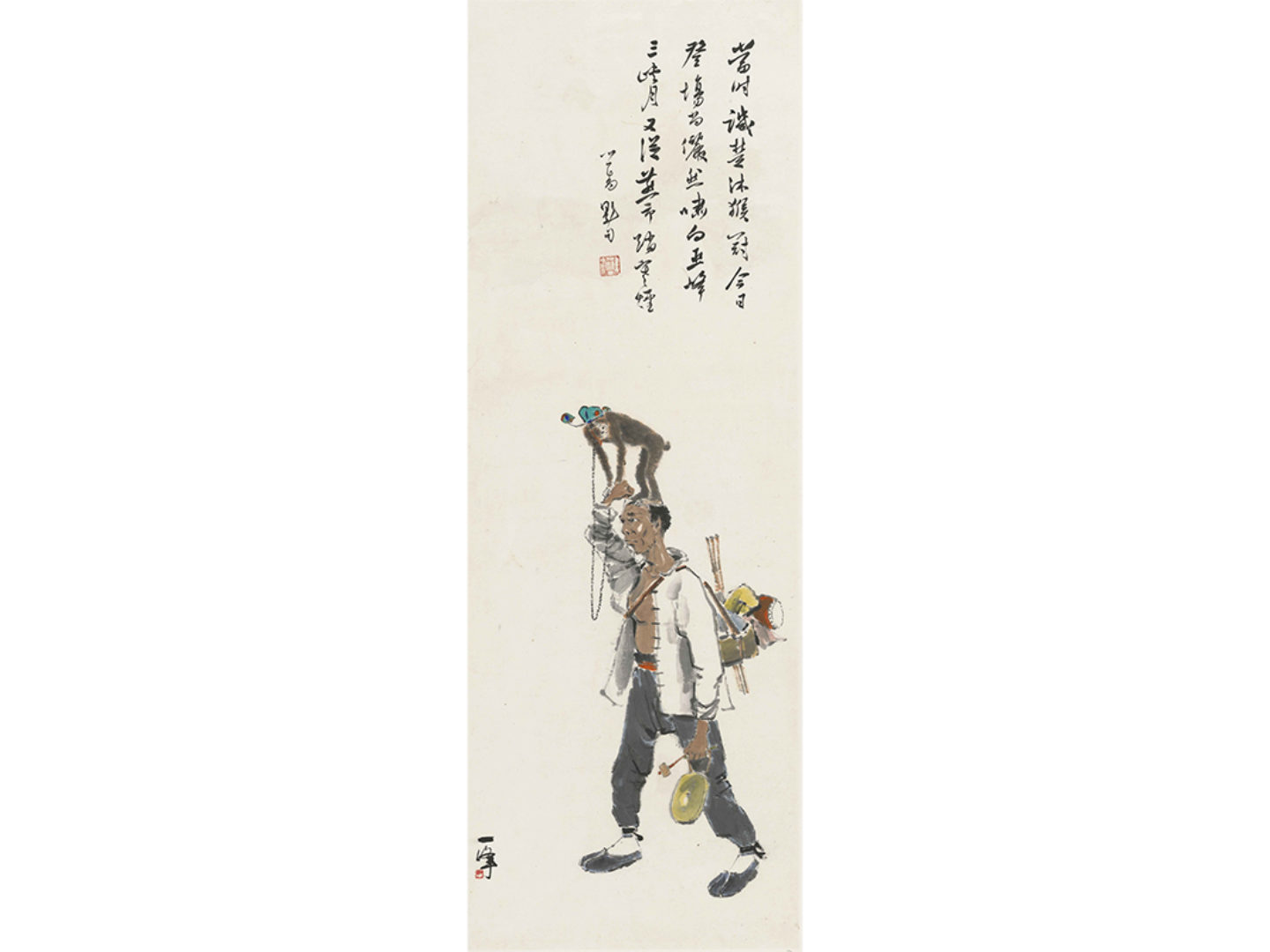

高一峰一生走過動盪年代,歷經顛沛、困頓與病痛,卻始終緊握畫筆,將藝術視為生命的依歸。他的創作深受齊白石、八大山人與石濤的啟迪。他不以形似為旨,而是藉由筆墨抒寫內在情感。他筆下的駿馬、塞外風景、鄉野人物與水牛、花鳥,不僅描繪自然,更蘊含對生命的深刻體悟。他以簡練筆觸凝聚生活感知,呈現逆境中綻放的生命張力。本次展覽以四個子題:「藝術.初探」、「放懷.馳騁」、「人間.光景」、「靜觀.萬象」層層展開,循著他筆墨的流轉,追索藝術與生命的共振。「藝術.初探」展現高一峰早期西畫作品,包括臺中街景、農村與居家生活場景。色彩與構圖皆反映其扎實的西畫基礎及對周遭環境的細膩觀察。「放懷.馳騁」呈現他對北方大漠、駿馬與蒙古風情的懷想與思念,表現他以速寫與寫意手法捕捉自然與動勢,由較繁複、結構性的線條營造,轉向更趨寫意、奔放的水墨筆勢。「人間.光景」聚焦於現實中的常民生活,深入市井街巷與鄉村角落,描繪島嶼社會質樸人情與真切日常。「靜觀.萬象」則反映他對日常的細膩觀察,在凝練的筆觸中將周遭的動、植物轉化為深刻而富張力的藝術形象。

創價於2008至2009年策辦「人間的孤高—高一峰的水墨藝術展」,時隔17載,適逢高一峰誕辰一百一十年,家屬贈予創價高一峰橫跨各時期之水墨、油畫、書法作品,以及創作手稿等,在質與量上皆意義深遠。本次展覽以「逆風前行—高一峰紀念展」為題,精選高一峰遷居台灣後的重要創作與相關文獻。期盼透過展出,使觀眾得以看到高一峰一生在現實磨礪中逐步形塑出的藝術歷程,並理解其夫人張素蓉在他創作生命中所扮演的關鍵角色。縱使人生境遇多舛,高一峰仍以堅韌的意志與獨特的藝術風采,在筆墨間綻放不滅,引領觀者走入他逆風而行的生命軌跡。

-1955-墨、紙-77.5-x-51.5-cm-藝術家家屬自藏.jpg)

蒙古牧女:山靜沙白 1957 水墨設色、紙 33x39cm 創價美術館典藏

投宿1956 水墨設色、紙 56x60cm 創價美術館典藏

藝人 1956-1957 水墨設色、紙 98x35cm 創價美術館典藏

賣唱者(一) 1955-1956 水墨設色、紙 44x46cm 創價美術館典藏

自畫像(一) 1957 墨、紙 35.7x28.3cm 藝術家家屬自藏

棕馬 1957 墨、紙 101x41cm 創價美術館典藏

宿舍,1950年代.jpg)

藝術家介紹

高一峰(1915-1972)生於山西徐溝。早年進入京華美術專科學校(今中央美術學院)西洋畫科就讀,修習油畫、素描。1942年曾至綏遠任教,旅居北方的歲月更成為日後創作的重要內容之一。多以水墨為媒材,畫風寫意、運筆蒼勁有力;塞北日常、花鳥及水牛、駿馬、台灣鄉野人物等為常見的描繪題材。1950年移居台灣後,先後於臺中中學、國立臺灣藝術專科學校(今國立臺灣藝術大學)美術科執教。作為戰後台灣水墨畫壇的翹楚,高一峰帶領中國傳統水墨與台灣本地的風土相結合,開啟台灣水墨發展的新篇章。

展出地點

創價美術館

交通指南

地址:高雄市楠梓區金富街1號

電話:07-3617990

◆ 開車: 行駛國道一號下楠梓交流道後,行駛興西路,走楠陽路前往金富街→創價美術館

◆ 捷運: 搭乘高雄捷運紅線往岡山方向至「後勁捷運站」2號出口沿著加昌路步行約6分鐘後左轉進金富街→創價美術館

_Self-Portrait-1_1957_墨、紙_Ink-on-paper_35.7-×-28.3-cm_家屬收藏.jpg)

_Itinerant-Singers-1_1955-1956_水墨設色、紙_Ink-and-color-on-paper_44-×-46-cm_創價美術館典藏.jpg)