光陰 ‧ 劇場 黃伯驥光影五十載攝影回顧展

2018/1/17-2019/10/5

從小就喜愛藝術的黃伯驥,出生於書香世家,個性溫文儒雅,其本業原為醫師,因1964年偶然的機緣下開始投入專業攝影,並於「影會時期」透過多項攝影比賽、展覽的肯定,自我挑戰且追求突破,逐步累積攝影實力。在他投身攝影半世紀的歲月中,用鏡頭為台灣保存了許多溫馨及美好的歷史影像。

一手行醫一手拿相機 ── 超越醫生的一生

1931年生於屏東東港的黃伯驥,本為一名小兒科醫師。在行醫之餘,開始從事攝影的摸索與學習。1964年,在偶然的機會下,購買人生第一部專業攝影相機,從此與攝影結緣,進入「台灣省攝影學會」後,深受鄧南光及張士賢二位台灣紀實先驅者的影響及指導。在70年代盛行的「影會時期」領航中,積極參加各類攝影沙龍比賽,屢獲大獎,奠定他日後追求攝影藝術的基礎。

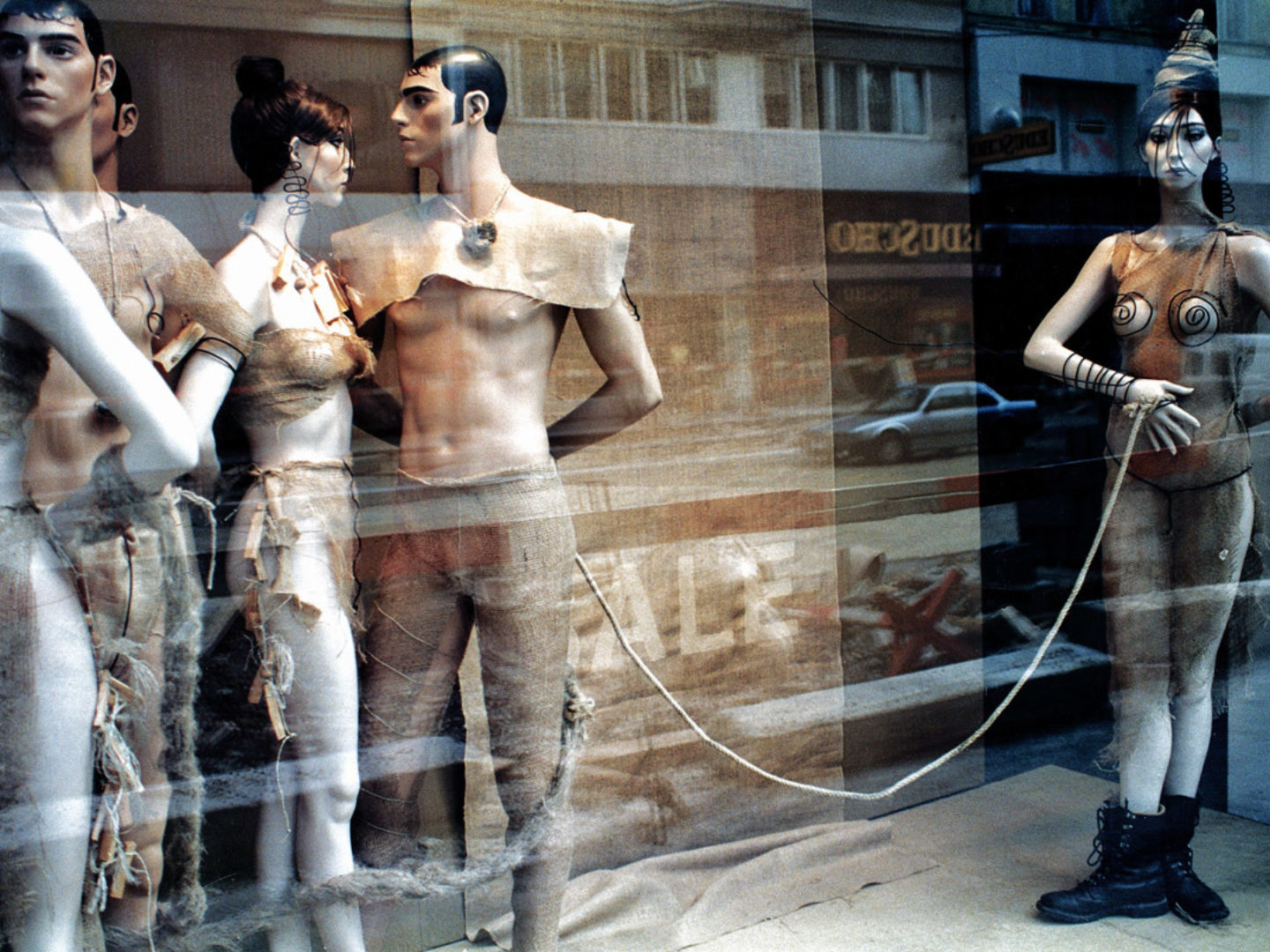

黃伯驥,行醫逾半世紀,經常接觸到病患的愁容與抑鬱;而相機則是他用以捕捉生命、環境與土地多種面向,轉換內心感受的方式。於是他把握時間與空間,勤走各地,尋找那一幕幕心靈的構圖。他另亦受到法國攝影大師卡提耶‧布列松的啟示,透過鏡頭以「決定性的瞬間」,大膽真實的捕捉兒童、勞動階層、庶民生活真情流露的剎那。他強調:「我一直想要拍人家沒有拍過的東西,要有這種idea,人家拍過的東西你不要再去拍了,要自己去找跟他人不同的題材。時時刻刻要有這種衝動,去發現新的題材,這個是一種藝術家的本能。」。50 多年來,透過黃伯驥醫師專業訓練的銳利感知,與獨具的人文觀察,遊走城市鄉村,用鏡頭紀錄到一幅幅能打動人心、耐人尋味的珍貴歷史光影。在他的作品中,也自然地流露這位醫師攝影家對社會的人道關懷。80年代後,黃伯驥的作品漸漸轉向色彩,風格也開始改變,作品中展現幽默、創新的隱喻對比,不單呈現內心的主觀性,亦是心象攝影的新嘗試。

黃伯驥半世紀投身攝影藝術的歲月中,用鏡頭為台灣保存了許多溫馨及美好的歷史影像,且以攝影家兼醫師的雙重使命,創造生命最高價值,讓民眾得以從其作品中,去捕捉及喚醒人們記憶中的台灣原味,及人與土地相互依存的溫度。此次展覽,感謝在黃伯驥醫師及夏門攝影企劃研究室主持人簡永彬先生的協助下,精選出80多件黃伯驥60至90年代作品,期盼讓民眾得以藉由觀賞黃伯驥珍貴的影像作品中,去緬懷那時代的時空光景與人性光輝的台灣記憶,並進一步對前輩攝影家溫暖深遠的人文觀點及堅毅的創作實踐致敬。

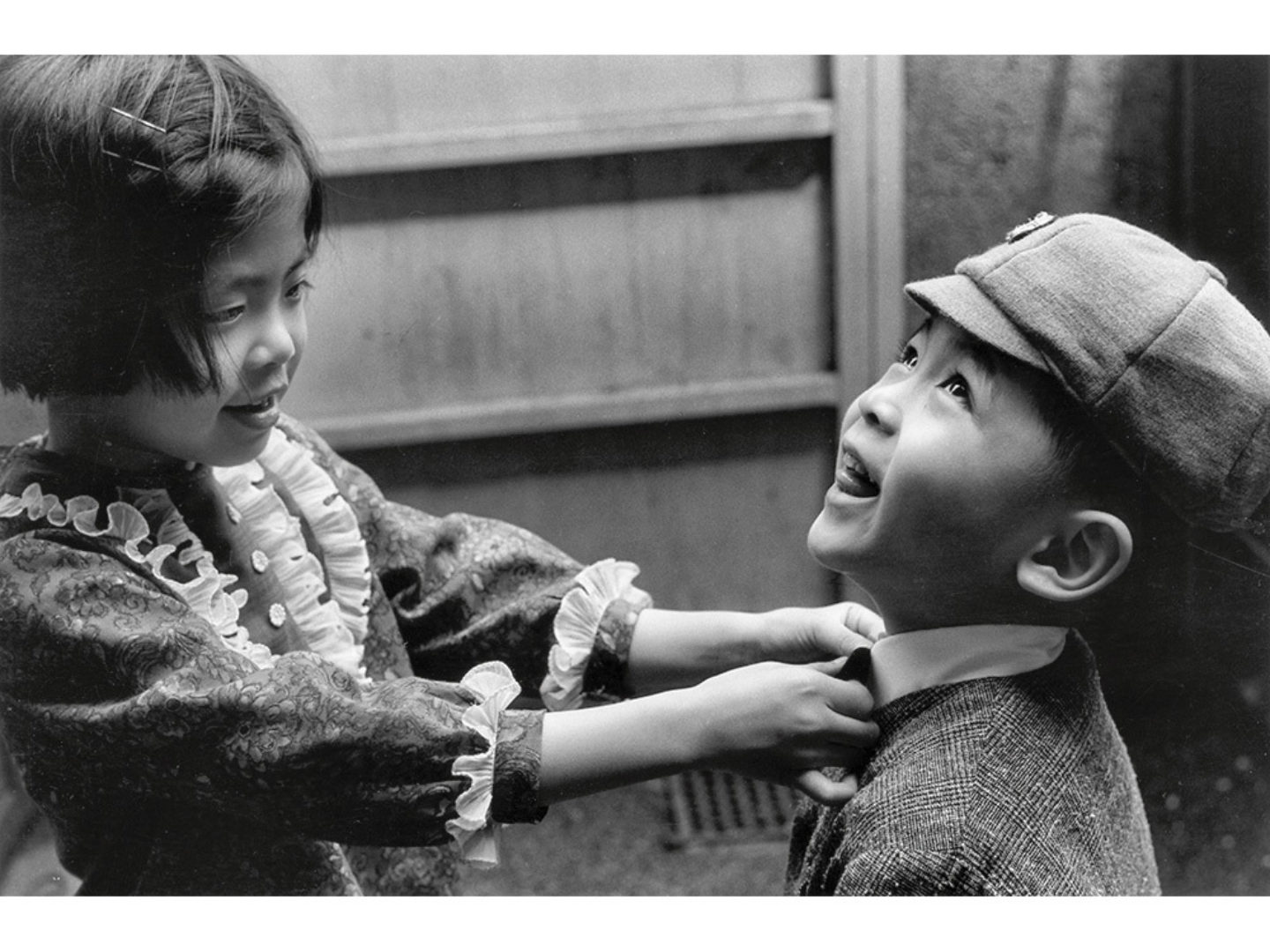

姊弟情深 Brother and Sister 1966 數位輸出 Digital printing 13 × 19 inch

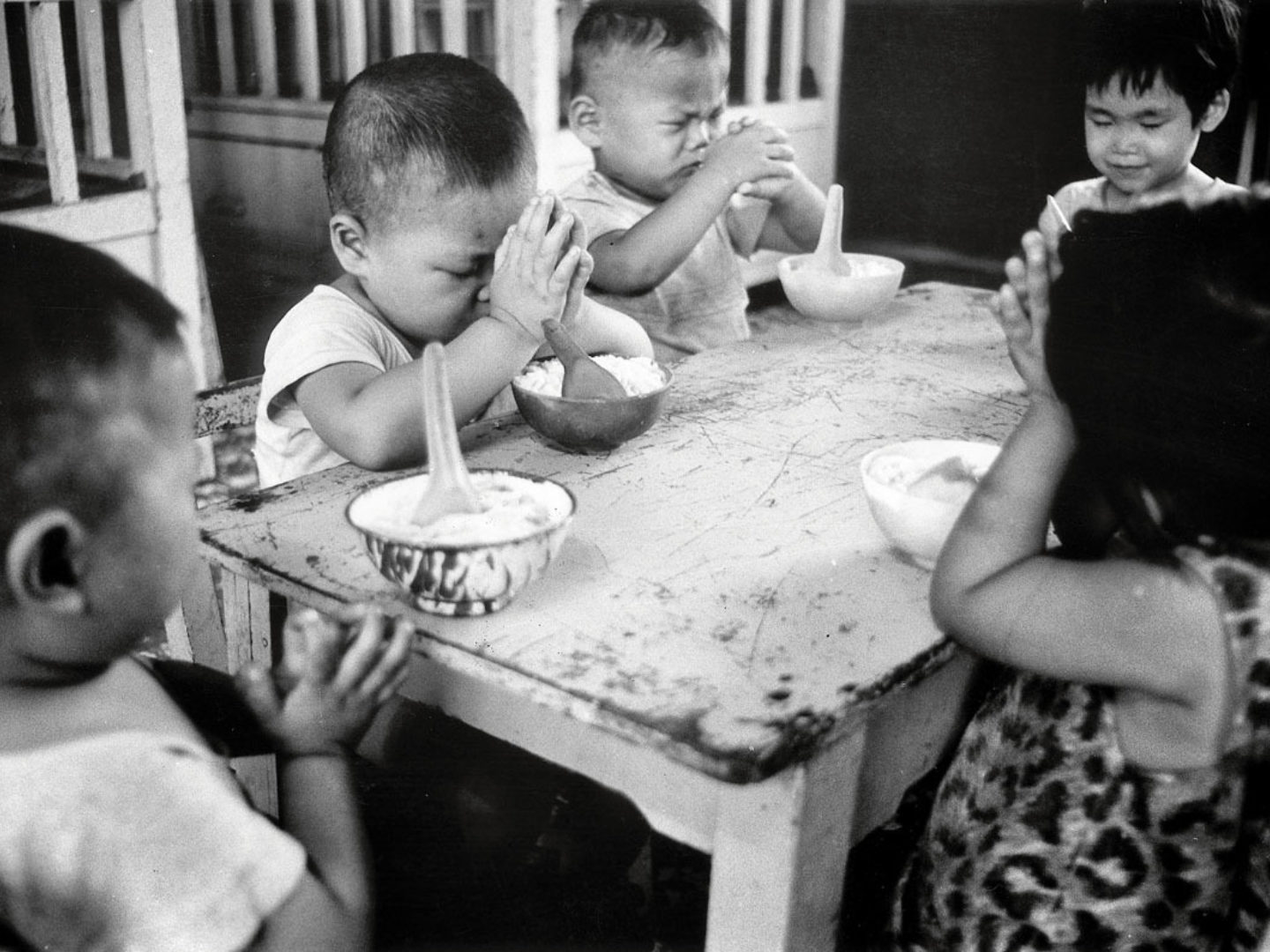

感恩 / 台北義光育兒院 Thankfulness / Yi Kuang Orphanage, Taipei 1967 數位輸出 Digital printing 13 × 19 inch

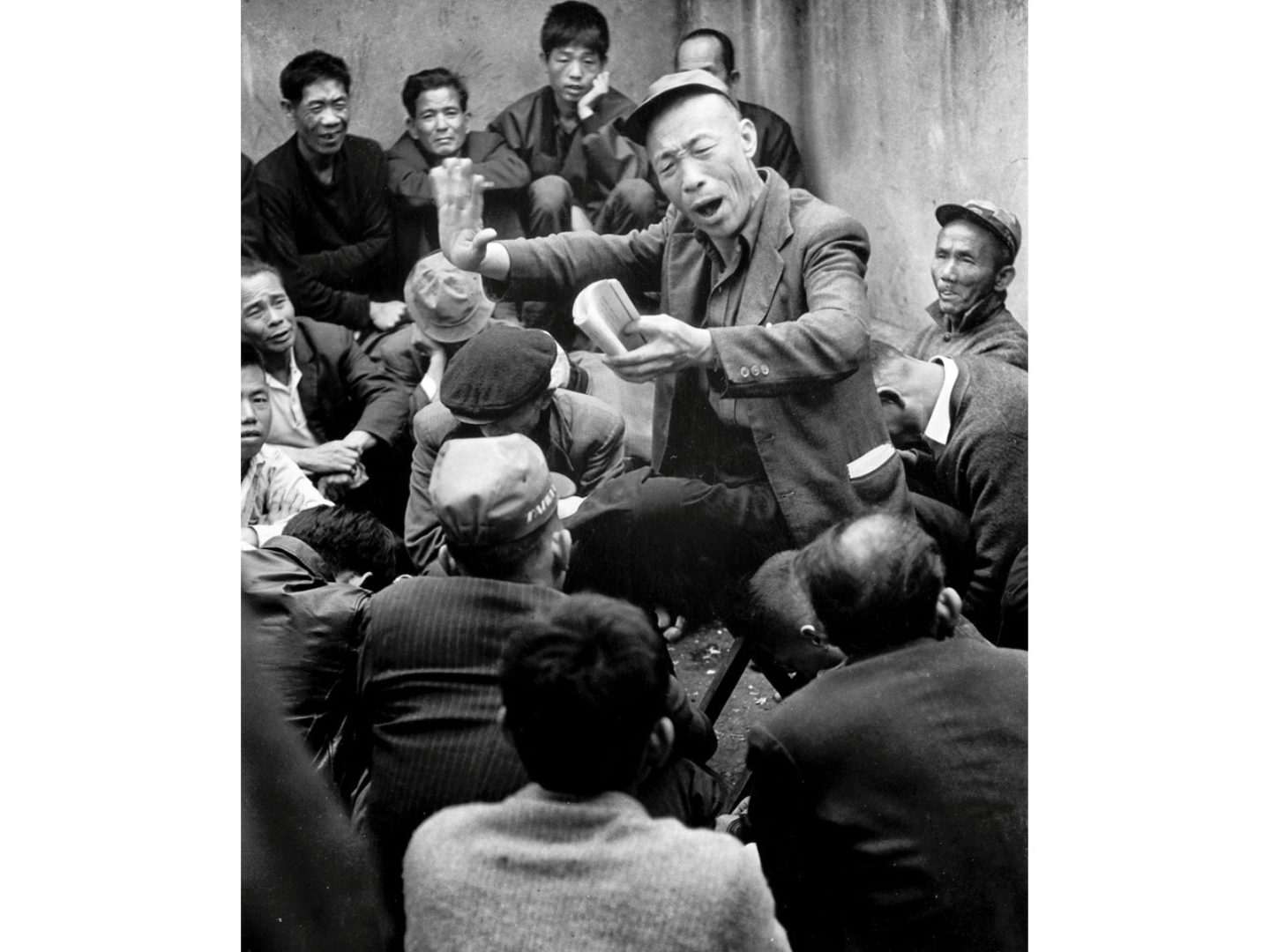

講故事 Storyteller 1965 數位輸出 Digital printing 20 × 16 inch

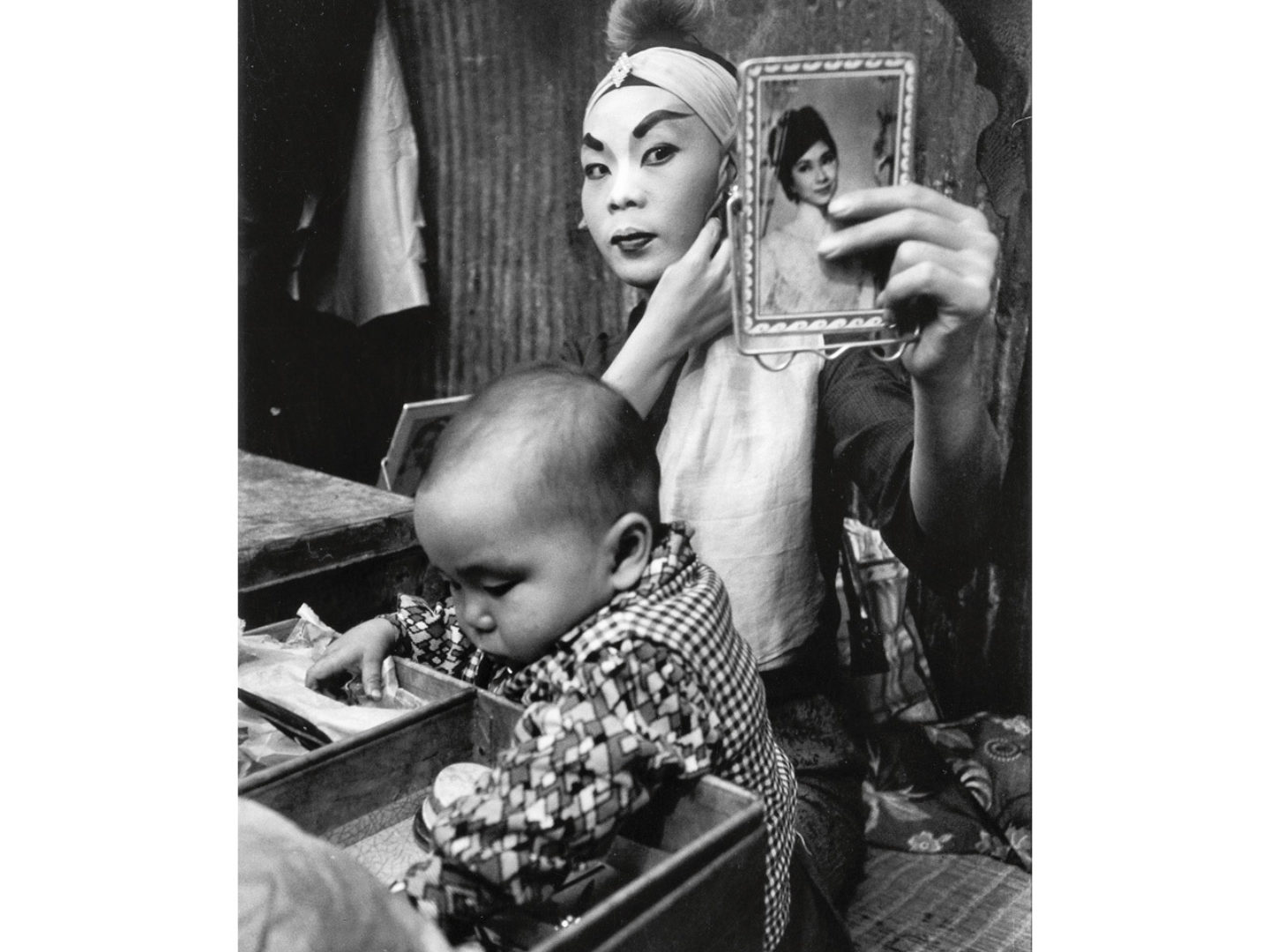

戲班人生系列001 Taiwanese Opera Series 001 1966 數位輸出 Digital printing 20 × 16 inch

圍牆內外 / 台北市館前路旁 Inside and Outside / Guanqian Road, Taipei 1965 數位輸出 Digital printing 16 × 20 inch

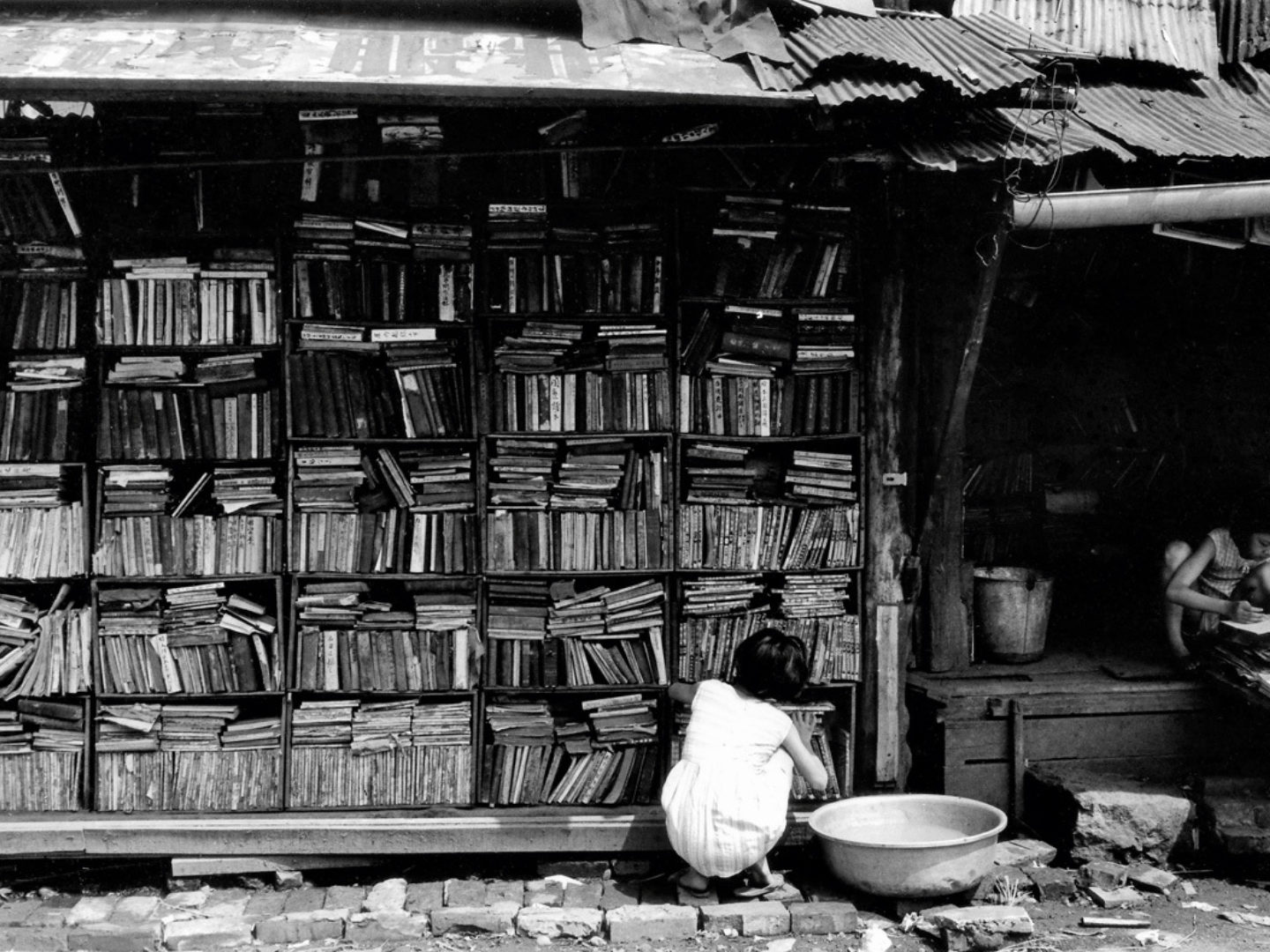

牯嶺街舊書店 Old Bookstore on Guling Street 1965 數位輸出 Digital printing 13 × 19 inch

三輪車的墳場系列4 Tricycle Cemetery Series 4 1968 數位輸出 Digital printing 13 × 19 inch

牽掛 / 德國慕尼黑 On a Tether / Munich, Germany 1993 數位輸出 Digital printing 11 × 14 inch

藝術家簡介

黃伯驥(1931-),生於屏東東港,在行醫之餘開始從事攝影的摸索與學習。1 9 6 4 年購買人生第一部相機,從此與攝影結了一生之緣。進入台灣省攝影學會後,深受鄧南光及張士賢二位台灣紀實先驅者的影響及指導。在7 0 年代盛行的「影會時期」領航中,積極參加各類攝影沙龍比賽,屢獲大獎,奠定他日後追求攝影藝術的步伐。其作品除了記錄我們生活空間的一些時光與記憶外,也令人反思台灣人漸漸流失的厚實原味,及人與土地相互依存的溫度。

參觀時間

週二至週日09:30~17:00(每週一、春節、清明節、端午節、中秋節休館)

過去展出地點

| 地點 |

|---|

| 創價美術館 屏東館 |

| 創價美術館 板橋館 |

| 創價美術館 安南館 |

| 創價美術館 景陽館 |

| 創價美術館 秀水館 |