李再鈐雕塑 九十而作展

2018/09/15-2019/01/15(台東、花蓮、宜蘭特展)

李再鈐,是台灣現代雕塑家中少數堅持幾何造形的創作者。他使用的素材由石材到玻璃纖維到鋼鐵,創作模式從雕刻到塑造到焊接;從手工到機械到電子數位,從中發展出一系列的抽象作品。他的雕塑創作演繹數與形的推設,展現一種結合美學、哲學和數學的造形和三元關係,蘊含著即興與無限哲思。

挑戰自身極限 輝耀生命熱情

李再鈐1928年出生於福建仙遊,祖父李霞、父親李壁都是知名書畫家,在家學薰陶下,奠定了深厚的書法根基。1948 年移居台灣,就讀台灣省立師範學院美術系。1957 年進入「台灣手工業推廣中心」服務,從事工藝設計及產品開發。1963 年開始學習現代雕塑並持續創作至今。

1970 年代,藉著赴國外參與商展或博覽會的機會,在工作告一段落後,自費到歐美參觀了一些博物館,觀賞到許多著名藝術家的作品,從中接觸到低限藝術(Minimal Art)觀念,開啟其現代藝術的視野。他認為這與中國老莊思想的「極簡」接近,而深受影響,自此轉為他探討幾何結構造型的表現方式。他認為事物的形、面、體,必有一種合乎邏輯的組合秩序,可以因循、安排,重現空間美學的內涵,經由精密的計算,宇宙萬物的美感關係能以藝術形式充分再現。

他結合不鏽鋼、壓克力、鐵焊等進行創作,在美學、哲學與數學的三元關係中探討生命存在與造形空間的連結。透過「數」與「形」的相互運用,演繹出結合古希臘的幾何原理與嚴格的數學美學,並流露出濃厚東方美學的形象結構,是當代立體造形藝術的代表性雕塑家之一。

李再鈐除了對創作和藝術研究並進,對培育藝術後進亦是抱持熱心、嚴謹的態度。其畢生傾力投入藝術及文學創作、著述研究和教學,這些全方位的藝術涵養讓他的生命與創作更顯恢宏,是推動台灣現代雕塑藝術的重要推手。

2017年,「東和鋼鐵國際藝術家駐廠創作計畫」邁入第5屆,前輩雕塑家李再鈐與來自日本的湯原和夫一同受邀前往駐廠創作。進到東和鋼鐵苗栗廠之後,李老師形容彷彿是受邀參加一場盛大的宴會。場中推積如山的廢鐵原料,在其觀點中,皆是最適合創作的材料。在駐廠的45天中扣除假日,實際工作天數雖不到25天,但有登記號碼的作品約有40幾件,可說一天完成了好幾件成品。

繼2016 年創價首次舉辦「低限無限‧ 即興89—李再鈐雕塑展」,獲得廣大迴響之後,此次東部展,共展出13件六○年代甚少展出的壓克力顏料作品、14件去年於東和鋼鐵駐廠創作的雕塑新作,以及各時期的精選代表作等,共59件作品。期待此次在東部的展覽,不單能透過藝術家旺盛的創作熱情,帶動東部的藝術熱潮,也誠摯邀請全台各地的先進,實際走訪展館來觀賞李再鈐結合美學、哲學、數學的極簡藝術,一起來共襄盛舉,感受富含哲思與空間美學的作品所帶來的激盪。

自強不息 Self-improvement 2017 不鏽鋼、噴漆 Stainless steel, spray paint 90×90×40 cm

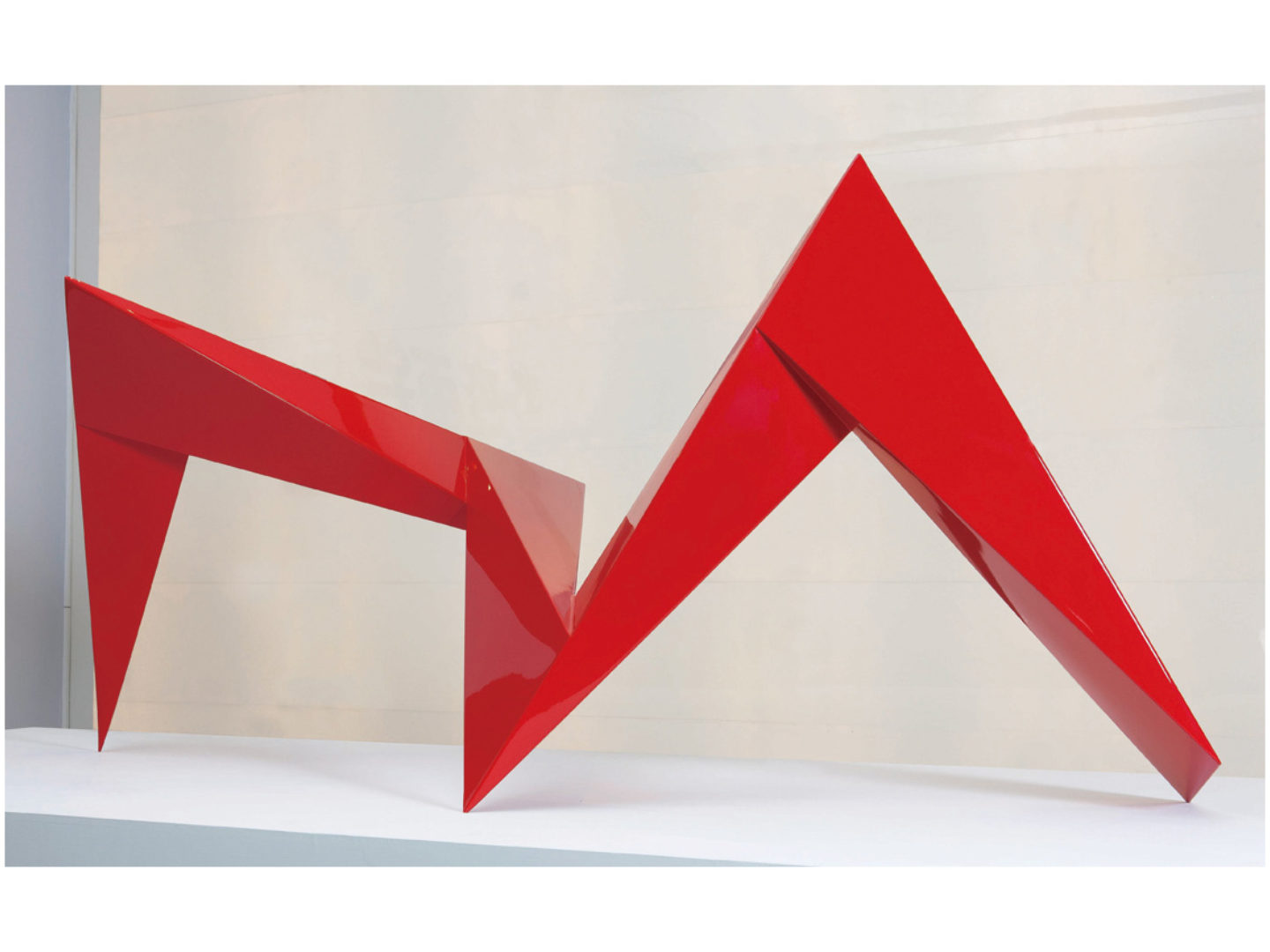

低限的無限(原作縮小版) Minimal to Infinite (small version) 2016 ( 原作 1983) 不鏽鋼、噴漆 Stainless steel, spray paint 136×310×135 cm

天地人和 The Harmony of Heaven, Earth, and Humankind 2016 不鏽鋼、烤漆 Stainless steel, baking paint 100.5×114×52.2 cm

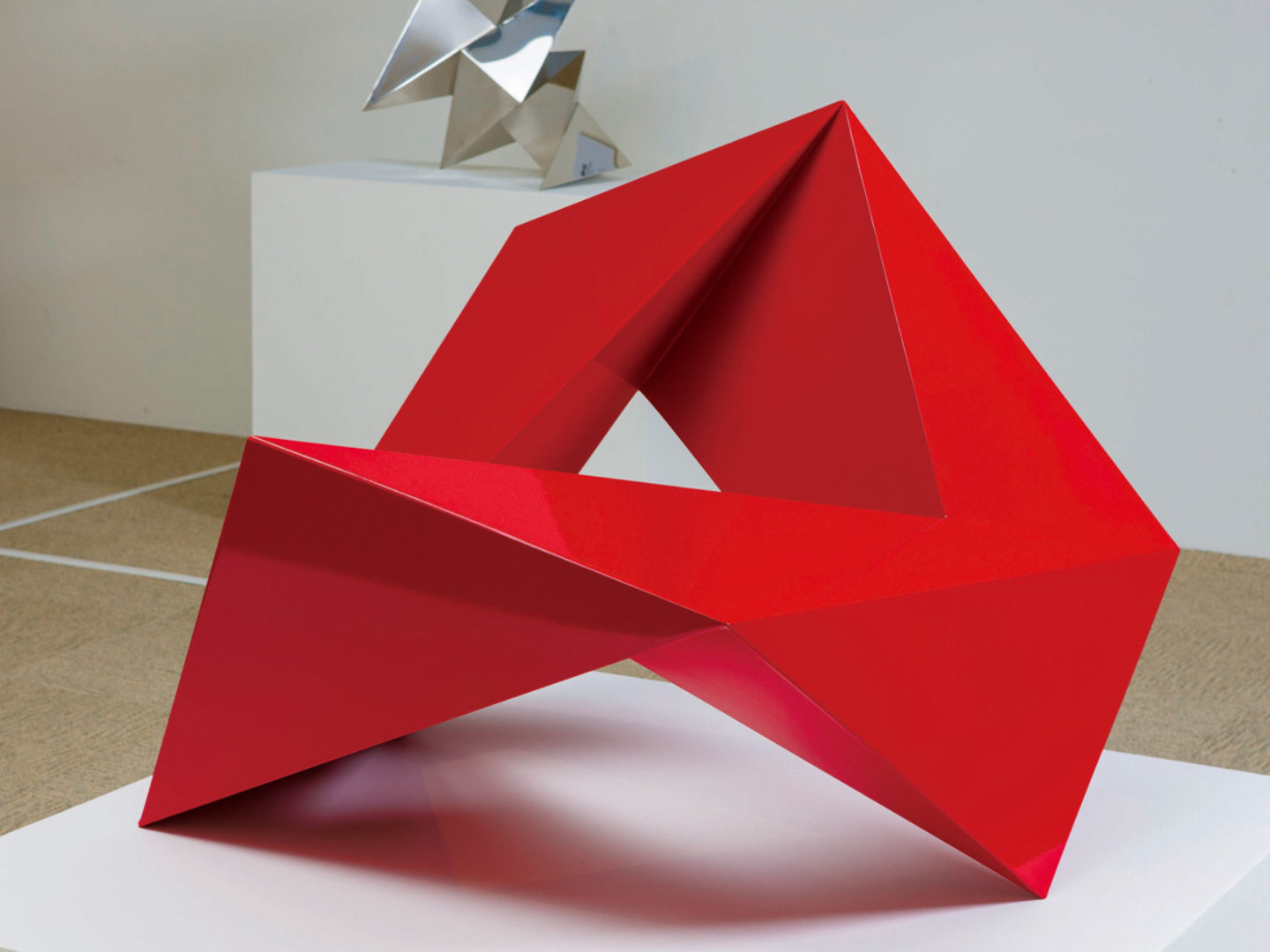

無限延續(原作縮小版) Limitless Continuity (small version) 1992 ( 原作 1986) 不鏽鋼、噴漆 Stainless steel, spray paint 80×97×93.5 cm

元(原作縮小版) Monad (small version) 2007 ( 原作1993) 不鏽鋼、噴漆 Stainless steel, spray paint 64×170×73 cm

破而後立 Break to Establish 2017 鋼鐵、合成漆 Steel, synthetic paint 125×88×130 cm

屈而不撓 Overcoming Setbacks 2017 鋼鐵 Steel 128×101×60 cm

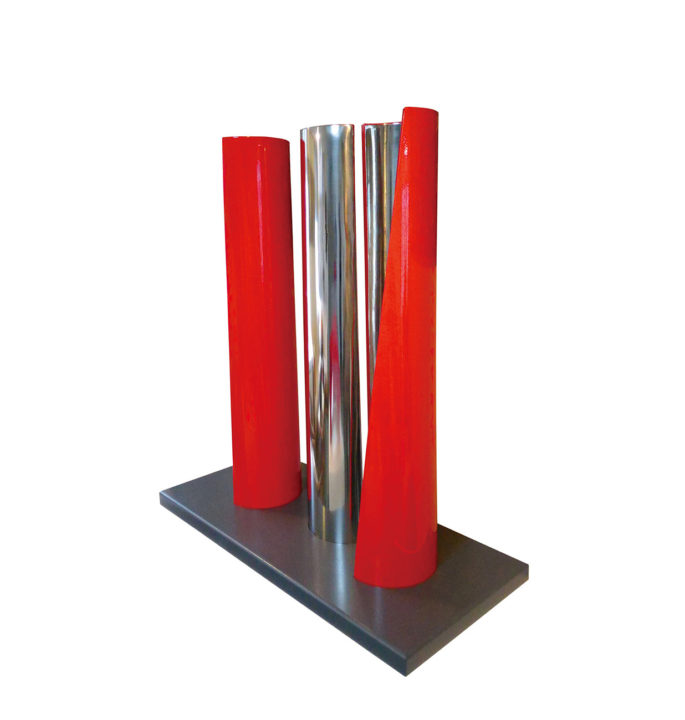

空格三角柱組 Framework of Steel Triangular Bars 2017 鋼鐵、合成漆 Steel, synthetic paint 245×52×52 cm, 245×73×73 cm, 245×64×64 cm

相依為命 Mutual Dependence 2017 鋼鐵、烤漆 Steel, baking paint 65×107×50 cm

藝術家簡介

李再鈐(1928- ),生於福建仙遊,自小成長於書畫世家,使其在年少時即奠定深厚的書畫基礎。從60 年代開始,即投入現代雕塑創作,於台灣現代藝術發展具有重要的定位和影響。善用鋼材創作,作品中揉合西方極簡幾何造形與東方古典哲理,從自然中體悟的結構組合秩序,發展出具數理美學的意涵,及富哲思的低限藝術風格。

過去展出地點

| 地點 |

|---|