照見•福爾摩沙 林慶雲、林磐聳父子聯展

2014/05/24~2014/11/06

2014年,創價策畫「照見‧ 福爾摩沙—林慶雲、林磐聳父子聯展」,讓出身屏東的前輩攝影家林慶雲,與其三子、也是最年輕且是以設計類獲得國家文藝獎的得主、在台灣設計界具有國際聲望的林磐聳,父子聯合巡迴台灣東部,從宜蘭、花蓮、台東後,再至屏東展出,期能讓民眾一睹林氏父子分別用影像藝術與設計創意記錄台灣的軌跡。

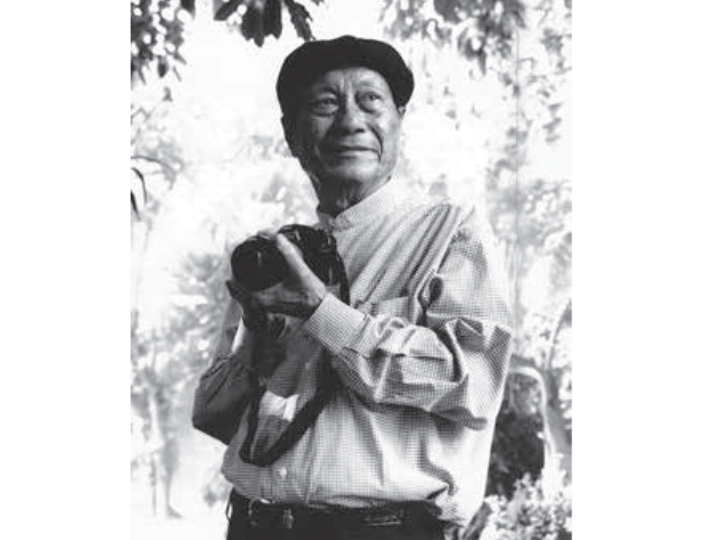

1927 年生於屏東縣林邊鄉水利村的林慶雲先生,1946 年從南洋婆羅洲拓南農耕隊回台,開始從事業餘攝影活動。1956年開始從事土地代書工作,翌年,便與東港的攝影同好組成「東光攝影會」,1965 年又與屏東地區攝影同好組織「單鏡頭攝影俱樂部」。直到2003 年12 月過世前一個月,仍參與「屏東半島藝術季」的駐站藝術家活動,可說超過半世紀的人生時光都投注在攝影的志業中,是戰後台灣第一代的攝影名家,作品曾在國外獲獎及入選達200 餘次。他以客觀紀實的手法,記錄台灣鄉土生活的人、事、景物,留下生動真實的時代容貌。

1957 年生於屏東縣東港鎮林磐聳先生,從小受到父親林慶雲攝影藝術的耳濡目染,開啟了他心中那扇藝術的門窗。就讀師大美術系時期,即嘗試以設計為業。1990 年他創設「台灣印象海報設計聯誼會/Taiwan Image」,積極推動台灣設計師參與國際設計競賽,經過多年的努力,讓他獲得「台灣設計界導師」與「台灣設計發光體」之美譽。對於台灣形象、文創設計之海外輸出與推廣,他也不遺餘力的投入,現在並擔任兩岸文化創意產業高校研究聯盟理事長。

林磐聳曾在文章中寫到:「人無法選擇自然的故鄉,但是可以選擇心靈的故鄉。」他深感幸運能誕生在充滿陽光、生機、山海並存、且有多元種族的南台灣屏東,那也是時常旅居在外的他,內心最引以為傲的自然的故鄉。他也曾借用音樂家呂泉生作曲之〈阮若打開心內的窗〉的概念寫到:「自己在幼年時期就被父親與影友帶到窗邊,而得以遠眺近觀到窗外五彩的春光,但怎知那時懵懵懂懂的概念,竟會潛藏在內心深處,成為日後從事藝術創作時不斷浮現的動機。」林磐聳從故鄉中孕育的藝術創作基因,成為他內心源源不絕的靈感來源。

林慶雲與林磐聳父子,一樣都有著源自南台灣陽光的個性與海洋的寬廣,以及對台灣風土人文的濃郁情懷,而父子倆也都將這樣的特性,一生努力不懈的分別融入在他們的攝影與設計創作中,呈現出對故鄉台灣的深刻愛戀與豐富鄉情。

林慶雲 跨越千禧 Striding into a New Millennium 2000 相紙 Bromide paper 50 x 36 cm

林慶雲 看見海的日子 The Day When See the Sea 2003 相紙 Bromide paper 50 x 36 cm

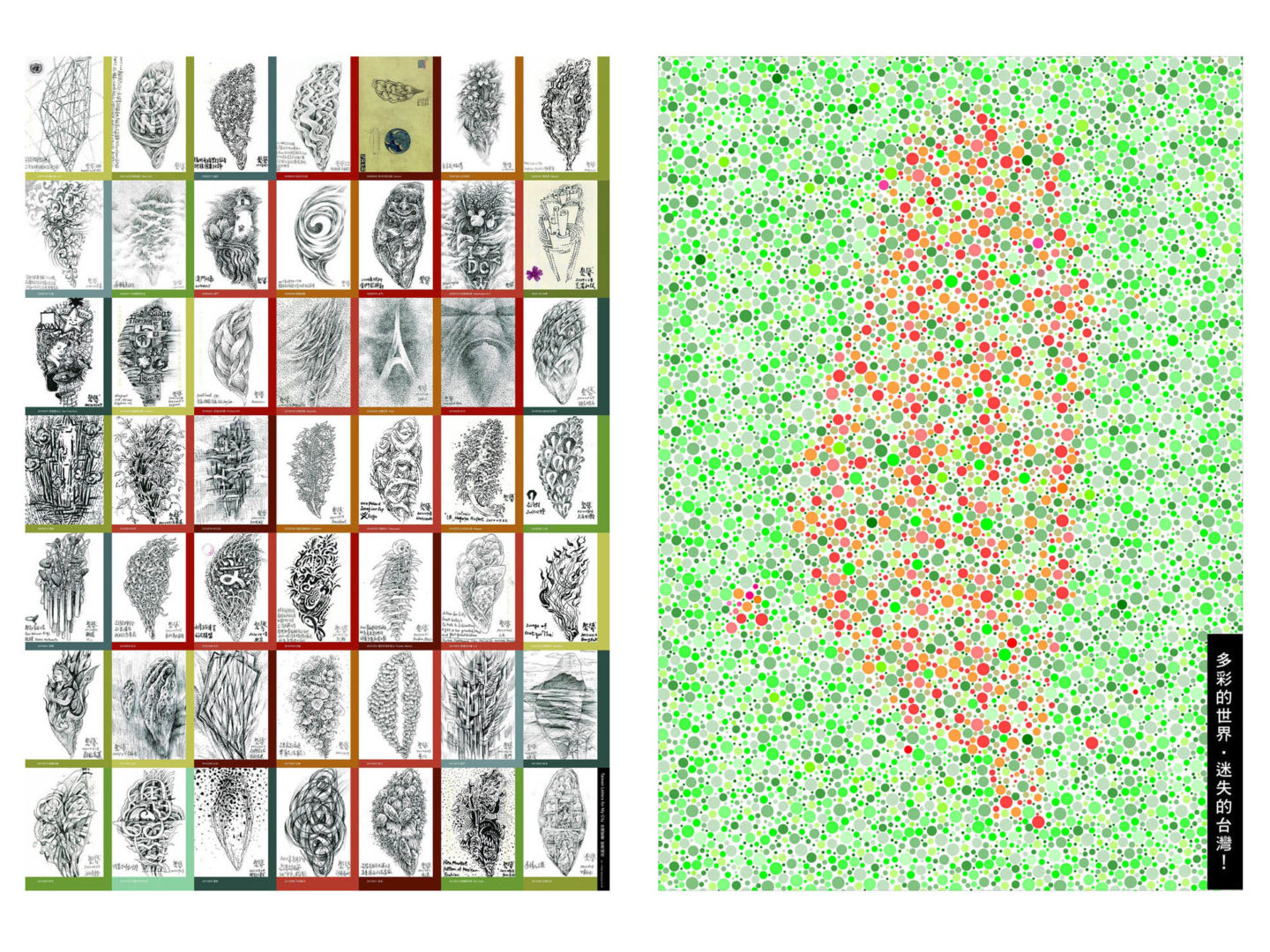

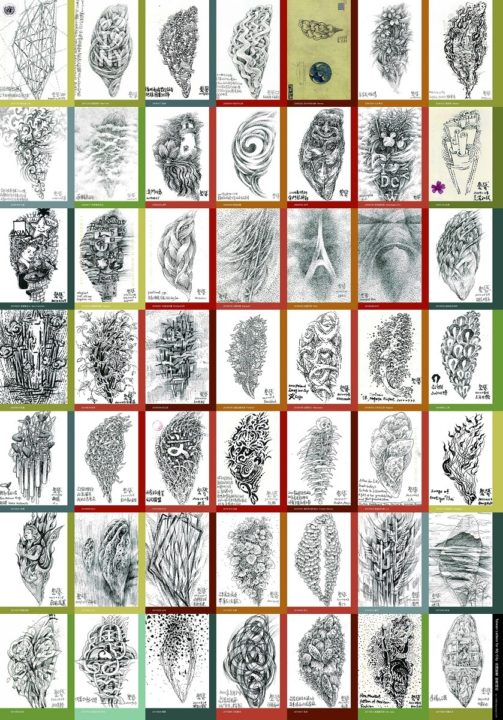

林磐聳 城市印象 City Image 2011 數位微噴 (Epson) 150 x 100 cm

林磐聳 多彩的世界 ‧ 迷失的台灣 The Colorful World, The Stray Taiwan 1996 數位微噴 (Epson) 150 x 100 cm

藝術家簡介

林慶雲(1927-2003) 生於台灣省屏東縣林邊鄉,是台灣南部早期的前輩藝術家。早期攝影風格以鄉土寫實為主,六○年代以後,受到德國「現代攝影主義」的「攝影視覺」理論之影響,致力於運用相機功能中,人類肉眼視覺所無法體驗的巨視、微視、近攝的方式進行拍攝。曾於1965 年與屏東、潮州、東港等地攝影同好組織「單鏡頭攝影俱樂部」,擔任創會總幹事,每月定期舉辦攝影例會,進而帶動屏東地區攝影藝術的發展。其作品曾在國外獲獎及入選達兩百餘次,2000 年獲屏東文化局頒發「美術成就獎」。

林磐聳,1957 年生於台灣省屏東縣東港鎮,國立臺灣師範大學美術研究所畢業,曾任國立臺灣師範大學副校長,有台灣設計界導師的美譽,也是2007 年國家文藝獎美術類得主。在前衛與現代的設計領域中,他以洗練的海報視覺語言與台灣島嶼圖像做為題材的作品,將台灣設計界推上國際舞台。1990 創設「台灣印象海報設計聯誼會/Taiwan Image」,積極推動台灣設計師參與國際設計競賽、兩岸設計展覽與活動交流。2003 獲選由美國紐約Phaidon 出版社在「Area/100 Graphic Designers」名列世界百名平面設計家之一。

過去展出地點

| 地點 |

|---|