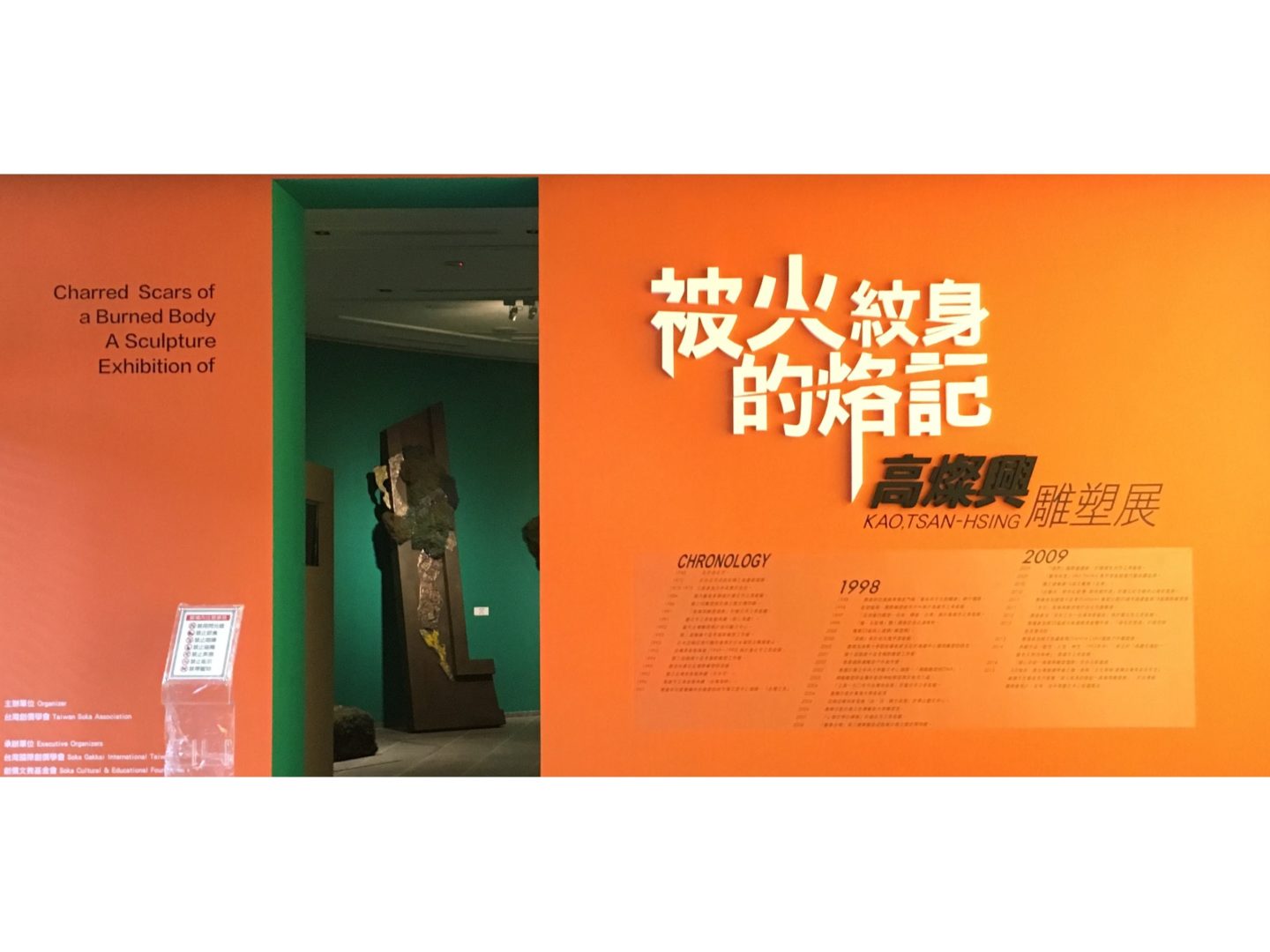

被火紋身的烙記 高燦興雕塑展

2015/03/25~2016/06/18

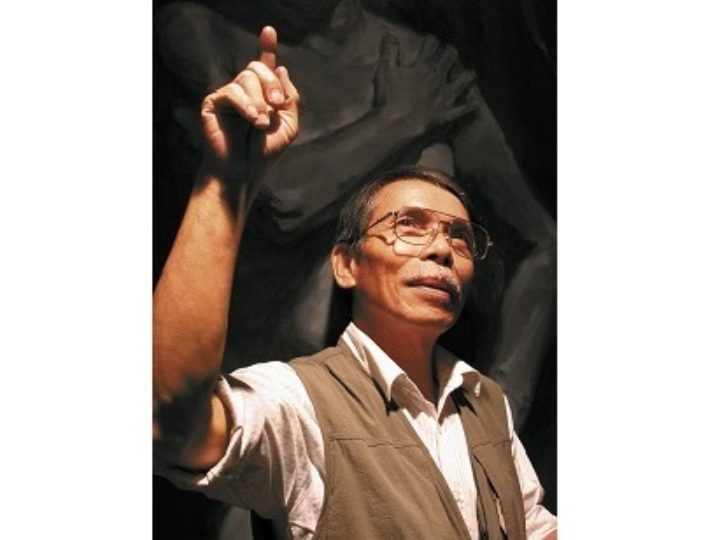

台灣鋼鐵雕塑名家高燦興(1945-2017),秉持著鋼鐵般意志,以焊槍作為畫筆創作不懈,打造出一件件精雕細琢、變化豐富且饒富人生哲學內涵的不朽鋼鐵佳作。

高燦興出生鋼鐵世家,家中三代從事機械與鋼鐵製作,從小在家做學徒學習打鐵,練就鋼鐵技術,也養成他堅毅的意志力。1963年自省立台北師範學校畢業,於新莊國泰小學任教三年,然因熱愛藝術,轉而於1966年進入國立藝專美術科雕塑組就讀,受教於李梅樹、廖德政、黃龜理、洪瑞麟、劉煜、施翠峰等多位名師,這段時間的學習,不僅奠定他札實的基礎,更接受到正規且專業的雕塑藝術教育,對雕塑有更深入的研究和理解。透過李梅樹老師,他體悟到:「做藝術是終其一生的努力」,也因此他將藝術作為事業來經營。服完兵役後,開啟他的教學生涯。然因弟弟英年早逝,高燦興於1980年接下弟弟經營的鐵工廠,開始日日以鐵工廠為工作室,並不捨晝夜地投入創作,由各種冶鍊工法與鍛鑿技術中,探索出獨特的表現方式,大膽創作出充滿氣勢的雕塑作品。

1991年,透過旅居奧地利的同學之邀約,高燦興首度跨出國門,展開陌生、未知的國外之旅,也擴展了國際視野。接著1993年應邀赴德國,參與第二屆卡茲考(Katzow)國際雕塑工作營聯展,及於日本福岡及韓國釜山,參與亞細亞現代雕刻會展。1997年應邀前往愛爾蘭都柏林市舉行個展。2003年,高燦興更以58歲之齡,赴美國密蘇里州芳邦大學取得藝術碩士學位。

創作三十多年來,他以嚴謹自持的態度投入雕塑生涯,並將西方雕塑的美學觀念,結合自身家中鋼鐵學徒的經驗,獨自開闢出一條現代結構的鋼鐵雕塑之路。初期的作品以傳統寫實技法為主,中期前段的作品則充分展現出雕塑的典型特質,讓作品直接陳述生活的感受,中期後段因考量台灣海島型氣候的潮濕,鋼鐵材質較易生鏽,遂決定以316L不銹鋼板,讓作品呈現為多種質量、觸感和反映環境、時空特質的組合構造,後期的作品則是運用車床削後,細碎鐵絲的表現,來將厚重的鋼鐵表現得較輕盈,也讓他逐漸將創作昇華至隨心所欲的階段;將鋼鐵的各種形態、材質以抽象的構造元素呈現,並將之表現出另一層次的形象。他除了積極致力將美學帶入生活,也投入公共藝術的創作,鋼鐵對他而言,既可造型又可結構空間。他的作品不見鋼鐵的光滑、明亮特色,而是呈現暗沈、渾厚、樸實的質地,這也是他個人內在精神的真實展現。

2010年,高燦興獲頒文建會文馨獎金獎,作品亦被各大美術館典藏,藝術成就備受肯定,多次應邀參加國際雕塑展,透過作品,高燦興讓世界看見台灣。教學上,他亦視如創作般,全生命投入,認真的教學態度,深受師生的敬重與讚揚。期盼透過舉辦此次展覽,帶領觀眾一起進入高燦興在燦爛的火花中,一件件歷經生命錘鍊,饒富人生哲學內涵的不朽佳作。

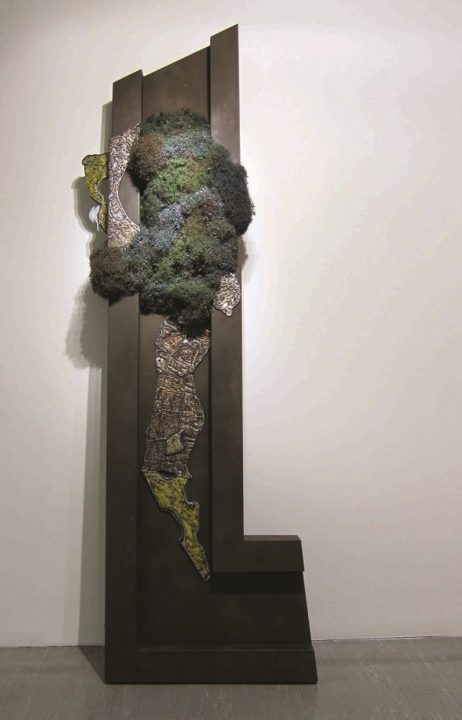

超我 Detached Myself 1990 銅、不鏽鋼、鐵 Bronze、Stainless Steel、Steel 150 x 35 x 40 cm

真理之外 False Crucifixion 1990 鐵、繩 Steel、Rope 217 x 138 x 32.5 cm 臺北市立美術館典藏

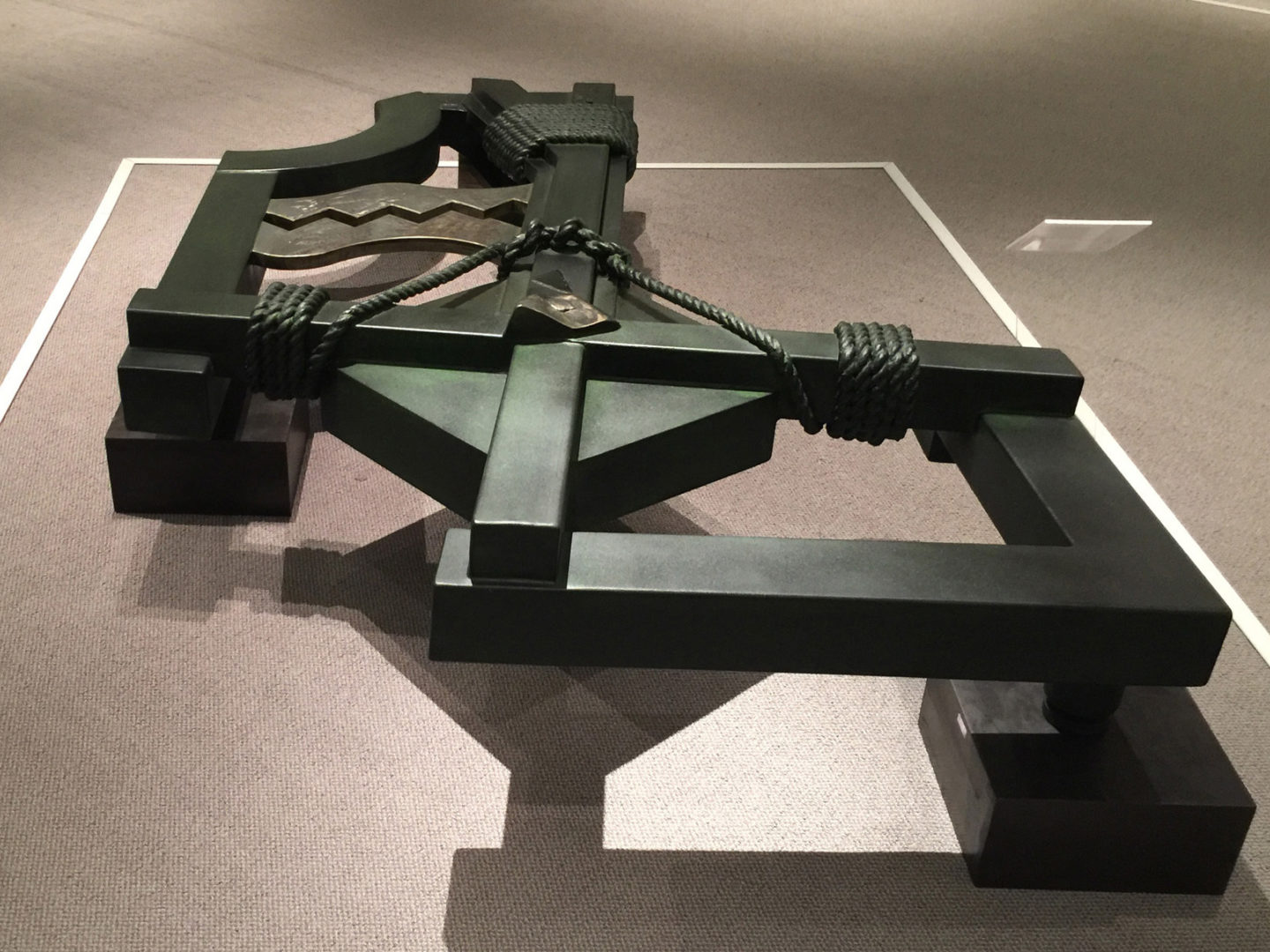

被火紋身的烙記 Charred Scars of a Burned Body 1998 鐵 Steel 42 x 28 x 9.5 cm

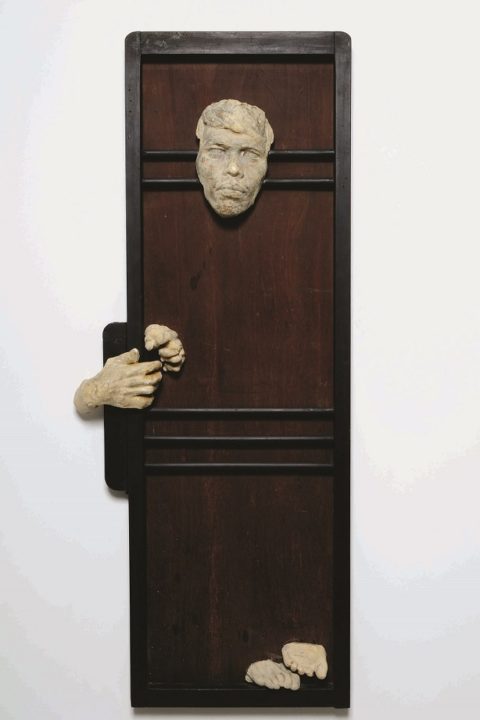

我心身處 Within the Deep of My Soul 1990 鐵、玻璃 Steel、Glass 163 x 142 x 125.5 cm 臺北立美術館典藏

藝術家簡介

高燦興(1945-2017)生於台北市,先後畢業於台北師範學校及國立藝專,後來又獲得美國密蘇里州Fontbonne University藝術碩士。四十多年來,他以嚴謹自持的態度投入雕塑生涯,並且將學校所習得的雕塑理念,結合自身的鋼鐵學徒經驗,獨自開啟了鋼鐵雕塑的特殊表現,也引發了青年創造者的學習。近年來,他除了反省雕塑本質的超觀念性之外,進而在焊槍燒灼的肌理中以及扭轉的形體裡,去尋找鋼鐵再造的可能性。

過去展出地點

| 地點 |

|---|

| 創價美術館 桃園館 |

| 創價美術館 至善館 |

| 創價美術館 台中館 |

| 創價美術館 安南館 |

| 創價美術館 秀水館 |